Antonio Rey

En cada coleccionista existe un Don Juan Tenorio.

Freud

El libro es una criatura frágil, se desgasta con el tiempo,

teme a los roedores, resiste mal la intemperie

y sufre cuando cae en manos inexpertas.

Umberto Eco

Lo bueno de robar libros (y no cajas fuertes)

es que uno puede examinar con detenimiento su contenido

antes de perpetrar el delito

Roberto Bolaño

En la última sesión de nuestra tertulia literaria y a raíz del debate promovido por Una historia de la lectura ya comentamos que Alberto Manguel nació en Buenos Aires, y vivió allí, pero también en Inglaterra, Francia, Italia, Tahití, Canadá y Estados Unidos. De 2000 a 2015, su lugar preferido en el mundo fue la localidad francesa de Poitou-Charentes, donde él y su socio y pareja compraron y restauraron un presbiterio medieval, y se hicieron construir una biblioteca con paneles de roble para albergar los casi 40.000 libros de Manguel, reunidos a lo largo de su vida. Como también sabemos, en septiembre de 2020, la colección fue donada al Centro de Investigación en Historia de la Lectura en Lisboa, Portugal, con Manguel a la cabeza. Ante esta importante cifra de libros cabe preguntarse si una persona que reúne esta enorme biblioteca es un simple coleccionista, un bibliófilo, o se adentra ya en los terrenos de la psicopatología.

Me propongo, con la brevedad que este espacio me proporciona y para no cansaros en demasía, indagar un poco en estas ‘patologías del libro’, o cómo en realidad debían ser llamadas: ‘patologías del lector’.

En principio el coleccionismo puede muy bien ser una actividad beneficiosa, una distracción, un hobby, una «patología sana» (A. Vallejo-Nágera) o «locura amable» (N. A. Basbanes), una fuente de placer enriquecedora y que aporta importantes beneficios psicológicos al que la practica como el desarrollo de la memoria, el orden, la paciencia o la constancia. Pero el coleccionismo también puede tener un lado oscuro y cuando el sujeto se convierte en un comprador compulsivo, estamos llegando a la frontera de la patología, en este caso el coleccionismo obsesivo. Por tanto es factible que coleccionar libros de esta manera pueda ser un síntoma de un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Por otro lado están los cuadros clínicos, como el síndrome de Diógenes (también llamado disposofobia o silogomanía) caracterizado por la acumulación de objetos (acumular no es coleccionar) o la adicción a las compras, con lo que llevan de acopio de objetos, que ya figuran con pleno derecho entre los trastornos mentales. Las diferencias son bastante obvias: el coleccionista tiene un propósito definido, presume de su colección y suele ser ordenado, factores que no se dan en este otro tipo de desorden.

Si nos atenemos a la definición de la RAE, colección es el ‘conjunto ordfenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor’, y coleccionista el que hace colección de algo. De forma que, en principio, ser coleccionista no es un comportamiento moralmente errado ni psicológicamente desviado.

Cuando se habla de libros a esta práctica se le denomina bibliofilia, la madre de todas las patologías y a su pariente más cercana, bibliomanía (también llamada por Joaquín Rodriguez, bibliofrenia). ¿Y dónde está la diferencia o el límite entre ambas? Dicho de manera rápida podemos decir que el bibliófilo ama los libros, y el bibliómano es el que ha llevado ese amor a los límites de lo mórbido.

No podemos dejar de citar el famoso artículo de Umberto Eco, notable bibliófilo, titulado Desear, poseer, enloquecer. Aclara el sabio italiano que la bibliofilia «es ciertamente un amor por los libros, aunque no necesariamente por su contenido», y por lo tanto, sería un amante del libro-objeto. Para él la divisoria entre bibliófilo y bibliómano radicaría en la intención, o sea, en la razón que lleva a cada uno a comprar un libro. El primero quiere el libro pero quiere compartirlo, mostrarlo a los demás, presumir de su colección. Entre ambos solo media un estrecho filo, el que le lleva a enloquecer, de tal manera que más que la intención debemos hablar de la intensidad del deseo y aparece la propensión exagerada a acumular libros. Así entramos en el tercer escalón de Eco y hablamos de bibliomanía.

Aunque el vocablo parece ser que ya había sido utilizado antes, adquiere carta de naturaleza cuando el reverendo Thomas Frognal Dibdin (1776-1847), coadjutor en Kensington, escribió, en 1809, un tratado de casi 800 páginas con el título The Bibliomanía or Book Madness. Containing some account of the History, symtomns, and cure of this fatal disease. Este mismo autor al final de su vida, en 1832, también ideó un nuevo concepto para describir un sentimiento opuesto a la bibliofilia al que llamó bibliofobia y que se caracteriza por ser una auténtica aversión a los libros. Algunos, incluso, han propuesto una clasificación de este mal y la dividen en: monográfica o selectiva, coyuntural o temporal y pasajera, bibliofobia clínica y, por último, la sobrevenida o inducida. En la actualidad se sigue entendiendo a esta última como una fobia más, o lo que es lo mismo, un miedo irracional a un estímulo fóbico, en este caso los libros y la lectura. Suele iniciarse en edades tempranas cuando los niños tienen, normalmente en la escuela, alguna experiencia muy desagradable con la lectura, que les hace sentirse mal.

Y volviendo a los bibliómanos los ha habido innumerables a lo largo de la historia. Citaremos como ejemplo a Cicerón (106-43 a.C.), impenitente y obsesivo, o a Francesco Petrarca (1304-1374), poseído de «un deseo insaciable incapaz de controlar» como el mismo confesaba en una carta a un amigo. Otro ávido bibliófilo fue Samuel Pepys (1633–1703), funcionario naval, político y célebre diarista británico. Conocido por su diario privado, donó a la Universidad de Cambridge su fabulosa biblioteca. Muy citado es el caso de Sir Thomas Phillips (1792-1872), anticuario británico, considerado el coleccionista de libros más desmedido de la historia y que se hizo famoso por reunir la mayor colección de material manuscrito en el siglo XIX d. C., debido a su severa condición de bibliómano. Acumuló cerca de 40.000 ejemplares de libros y 60.000 manuscrito, toda una serie de tesoros bibliográficos solo con la intención de enterrarlos en su casa. Su mansión estaba atestada de libros. Compró bibliotecas enteras y jamás vio lo que había comprado. En una ocasión le escribió a un amigo diciéndole que quería llegar a tener todos los libros del mundo. Al final, su enfermedad bibliomaníaca, que bien podría bautizarse con el neologismo bibliotafia (enterrar libros), le hizo perder toda su fortuna. Contemporáneo y compatriota de Pepys es el caso de Richard Heber (1773-1833) poseído igual que los anteriores por una pasión impetuosa por el coleccionismo de libros. Se dice que llegó a poseer unos trescientos mil libros almacenados en ocho casas repartidas por toda Europa (París, Bruselas, Gante y Amberes). Otro destacado coleccionista bibliómano fue el pintor londinense Robert Lenkiewicz (1941-2002) quien durante cuarenta años construyó una biblioteca de alrededor de 25.000 volúmenes dedicados sobre todo a las ciencias ocultas, la demonolatría, la magia, la filosofía, especialmente la metafísica, la alquimia, la muerte, la psicología y la sexualidad. Su colección de libros sobre magia y brujería fue una de las mejores en manos privadas y acabó a su muerte por venderse progresivamente en subastas. Y ya en el siglo XX citaremos a Alfred Chester Beatty (1875-1968) como uno de los grandes coleccionistas de libros y manuscritos de África, Asia, Europa y Oriente medio, que actualmente se encuentran en Dublín en una biblioteca con su nombre.

Y siguiendo con otras bibliopatías, entraremos de lleno en el terreno de una de las más graves: la biblioclastia. Atendiendo a su etimología, el vocablo viene del griego biblio: libro y klao: romper. Es decir, destrucción de libros. Como sinónimo tenemos el anglicismo biblioclasmo, aún no admitido por la RAE. Entre las definiciones de esta auténtica perversidad, variante extrema de la bibliofobia, me quedo con la que propone M. Albero: «actividad de lesa humanidad practicada a título individual, pero también a veces de forma institucional y sistemática, consistente en destruir libros por los más variados procedimientos, siendo la quema el preferido por su alto contenido simbólico».

La destrucción de libros puede ser de dos

clases: natural, por un lado, o bien provocada intencionadamente por el hombre.

Entre las primeras están: la acción del tiempo; el

maltrato natural; las catástrofes naturales: incendios, inundaciones, etcétera; el polvo y la humedad; las guerras y revoluciones y los insectos

bibliófagos.

La destrucción de libros puede ser de dos

clases: natural, por un lado, o bien provocada intencionadamente por el hombre.

Entre las primeras están: la acción del tiempo; el

maltrato natural; las catástrofes naturales: incendios, inundaciones, etcétera; el polvo y la humedad; las guerras y revoluciones y los insectos

bibliófagos.

Y respecto a las causas provocadas por el hombre, recurriremos otra vez a Umberto Eco que distingue, atendiendo al motivo de la misma, tres tipos de biblioclastia: la fundamentalista, por injuria y por interés. En la primera el destructor no odia a los libros como objeto, sino por su contenido y no quiere que otros los lean. El segundo tipo, por incuria, se produce por dejadez de forma que el estado en que están muchas bibliotecas conduce a la destrucción de sus libros. Es la de tantas bibliotecas, tan pobres y tan poco cuidadas, que a menudo se transforman en espacios de destrucción del libro, porque una manera de destruir los libros consiste en dejarlos morir y hacerlos desaparecer en lugares recónditos e inaccesibles. Y, por último, el biblioclasta por interés, bastante común entre anticuarios poco íntegros, que son los que destruyen libros para venderlo por partes, y así obtener mejor provecho para su negocio.

A lo largo de la historia de la humanidad, y desafortunadamente en fechas recientes, se han cometido multitud de crímenes contra los libros. Fernando Baez en su excelente y exhaustivo libro nos propone un extenso itinerario que nos lleva desde la destrucción de tablillas sumerias al reciente saqueo de las bibliotecas de Bagdad, pasando por la destrucción de la legendaria biblioteca de Alejandría, los grandes clásicos griegos desaparecidos, la obsesión destructora del emperador chino Shih Huang-Ti, los papiros quemados de Herculano, los desmanes de los inquisidores, el incendio de la biblioteca del El Escorial, la suerte dispar de los libros gnósticos y astrológicos, la quema de libros por los nazis, la destrucción de libros durante la Guerra Civil española, la censura de autores como D. H. Lawrence, J. Joyce o S. Rushdie por motivos sexuales o religiosos y otros muchos más.

Y para terminar este apartado citaremos, dentro de la «biblioclastia literaria», varios ejemplos notables. En los Hechos de los Apóstoles se narran quemas de libros de magia por parte de conversos al cristianismo en el siglo I d.C.: «Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio de los libros y hallaron que ascendía a cincuenta mil monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se robustecía poderosamente.»

También es famoso el pasaje de la hoguera de libros en el capítulo VI de El Quijote donde se muestra la selección de libros de caballerías y su quema posterior, en el episodio conocido como «donoso escrutinio» y que aunque ha sido fuente de variadas interpretaciones parece claro que es una tremenda crítica literaria y que Cervantes se hizo eco de las diversas prácticas de censura que en su época se aplicaban a la escritura.

Y por tercera vez tenemos que citar a Eco que publicó, como es sabido, El nombre de la rosa en 1980. En esta obra (y en la película de Jean Jaques Annaud en 1986) se trata extensamente el tema de los libros cuya lectura debe prohibirse, del conocimiento reservado para unos pocos, de los vicios del espíritu. De hecho, la biblioteca más completa de toda la Edad Media se consume bajo las llamas de un pavoroso incendio que, aunque fortuito, no deja de conseguir el fin de acabar con el conocimiento que se considera poco encaminado hacia la alabanza de Dios.

Y para terminar no podemos olvidar aquí a Pepe Carvalho, detective protagonista de la serie de novela negra escrita por el autor barcelonés Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003). Carvalho tiene un pasado de militancia comunista y ha sido agente de la CIA. Su afición principal es la gastronomía y para encender la chimenea de su casa de Vallvidrera el detective recurre a los libros de su biblioteca, lo que el autor aprovecha para, a la manera del escrutinio de la biblioteca del Quijote (uno de los primeros libros que entrega a las llamas), llevar a cabo un ejercicio de crítica literaria. En palabras de su personaje, “Leí libros durante 40 años de mi vida y ahora los voy quemando porque apenas me enseñaron a vivir” dice en Quinteto de Buenos Aires. El primer libro quemado había sido España como problema de Laín Entralgo. En Tatuaje (1974) le quedaban unos tres mil libros y en Los mares del sur (1979) ya había quemado un tercio. El acto pirómano de Carvalho no es, ni mucho menos, un acto de represión cultural o de censura, sino más bien una expresión poética de amor a la literatura y a la vida, y un grito de desencanto.

Y hemos dejado para el final dos de las patologías del lector que también han generado bastante bibliografía, bien por su frecuencia o por su peculiaridad. Nos referimos a la bibliofagia y a la bibliocleptomanía.

Por otro lado, cuando hablamos de bibliofagia nos referimos, ateniéndonos a su etimología, al hecho, no muy usual, de comer libros. Y a partir de aquí debemos distinguir entre una bibliofagia verdadera o clínica y otra, metafórica, referida a la lectura voraz. Esta última se define como la necesidad de lectura constante y se manifiesta de manera distinta en cada individuo y en cada situación. Manguel en su capítulo «Lectura privada» dice que cada cual gusta de leer de una manera o en un lugar determinado; en una butaca precisa, en la cama, al aire libre, bajo un árbol, etc. ya que con frecuencia, el placer que proporciona la lectura depende de la comodidad del lector. Cada cual tiene su lugar preferente para cada tipo de lectura. Pero el devorador de libros -que no hay que confundirlo con el lector empedernido-, no se los come en sentido literal sino que los lee pero con devoción y atolondramiento. Gallud Jardiel ha llamado a esta actividad de «comerse» los libros con prisa y ansiedad bibliopepsia, que es una enfermedad que define como «propensión a la lectura apresurada, fragmentada y sin aprovechamiento», y Albero dice con ironía que es muy común entre solapistas, lectores en diagonal y lectores de blogs. Manguel habla en su libro de las metáforas gastronómicas y cita el caso famoso de Samuel Johnson, el lector voraz, que ya hemos comentado en nuestra tertulia. (Apartado Metáforas de la lectura, a la que remitimos)

Pero la bibliofagia en sentido estricto consiste en comerse de verdad los libros y ha existido y existe como trastorno psiquiátrico. Se le conoce con el nombre de «pica», vocablo que procede latín y quiere decir «urraca» (Urraca común = Pica pica), ave de la familia de los córvidos, conocida por robar y consumir sustancias incomestibles. La pica aparece en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) como un trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o la niñez y definido como el consumo persistente de sustancias no nutritivas durante un período de por lo menos un mes, de forma inadecuada y siempre que su práctica no esté sancionada culturalmente. Muchas especies animales, incluidos primates, presentan este comportamiento. El trastorno está documentado desde la antigüedad, y en la mayor parte de los casos, se ha considerado más como síntoma de otro trastorno que como entidad independiente. Se presenta sobre todo en niños, embarazadas, enfermos mentales, autistas y discapacitados intelectuales. Su causa es desconocida aunque su descripción, como decimos, es antigua. Los raros casos de bibliofagia más famosos están ya descritos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El profeta Ezequiel (c. 595-570 a.C), que tuvo importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas que según la creencia hebrea le fueron transmitidas por Jehová, dijo que Dios le presentó un rollo de papiro y le ordenó :“Abre la boca y come lo que te presento. Miré y vi que se tendía hacia mí una mano con un rollo. Lo desenvolvió ante mí y vi que estaba escrito por delante y por detrás, y lo que en él estaba escrito eran lamentaciones y elegías". Y siguió diciéndole: «Hijo de Hombre, come eso que tienes delante; come ese rollo y habla luego a la casa de Israel. Yo abrí la boca e hízome él comer el rollo, diciendo: Hijo de hombre, llena tu vientre e hincha tus entrañas con este rollo que te presento. Yo lo comí y me supo a mieles».

|

| Visión del profeta Ezequiel |

F. Baez comenta que el hecho no debía ser tan raro en la antigüedad y la prueba de ello es que Dioscórides (40-90 d.C) lo recomendaba en su Materia médica: «El papiro quemado hasta hacerlo ceniza tiene virtud de atajar las úlceras corruptivas, las de la boca y las de cualquier parte, el papel de papiro, quemado, obra lo mismo pero con más fuerza». También Hacia el 130 d. C., Artemidoro, autor del más antiguo tratado de interpretación de los sueños que se conoce, mencionó a aquellos donde se comen libros: «Soñar con comer un libro es bueno para personas instruidas, para sofistas y para todos aquellos que se ganan la vida disertando sobre libros»

Y ya en el terreno del anecdotario y en épocas más recientes, entre las curiosas historietas atribuidas a Menelik II emperador de Etiopía (entonces Abisinia) (1889-1909), cuenta G. Doval que Menelik tras pasar un ictus, y como buen creyente, convencido de que al comer páginas de La Biblia sanaría, se tragó algunas hojas de El libro de los Reyes (algunos exagerados dicen que el libro entero).

Para terminar esta condensada síntesis hablaremos un poco de la bibliocleptomanía, que es la cleptomanía de los libros, o sea la pasión de robar libros, seguro que conocida de todos y todas. Es, bien mirado, la patología más grave, sobre todo para el agraviado. La definición se aplica también para aquella persona a la que se le ha prestado un libro y jamás lo devuelve a su dueño.

Existe una bien elaborada tipología del ladrón de libros y estos se pueden clasificar en tres grupos: el ladrón ocasional, que roba siempre que tiene oportunidad. El ladrón ilustrado, que es aquel que de verdad quiere un libro, pero no tiene dinero para comprarlo. Por último tenemos al ladrón por encargo, señalado por los libreros como el más odiado.

A lo largo de la historia ha habido ladrones ilustres. A la cabeza se coloca el famoso Conde Libri (Conde Guglielmo Libri Caricci dalla Sommaja) cuya vida (1803-1869) es de tal fertilidad y riqueza que puede parecer inventada; fue, entre otras cosas, un matemático ilustre publicando una teoría sobre los números con solo diecisiete años. Se le concedió la Cátedra de Física Matemática de Pisa en 1823, con solo veinte años. Fue miembro de la Academia de las Ciencias y publicó en Italia una historia de las matemáticas en cuatro volúmenes. Bibliófilo apasionado logró coleccionar más de 40.000 libros y manuscritos. Más tarde fue nombrado nada menos Inspector de Bibliotecas de Francia, aunque una vez que se fueron descubriendo sus flaquezas le llegó una orden de arresto que le obligó a exilarse a Inglaterra, no sin llevarse en cajas 30 mil libros de su colección y que posteriormente fueron vendidas en subastas públicas.

De entre los españoles, cuenta Albero las andanzas de Don Bartolomé José Gallardo a quien debemos el término bibliopirata, voz acuñada por Serafín Estébanez Calderón y que aparece en un soneto que le dedicó, y que no podemos dejar de reproducir:

Caco, cuco faquín, bibliopirata,

tenaza de los libros, chuzo, púa,

de papeles, aparte la ganzúa,

hurón, carcoma, polilleja, rata;

uñilargo, garduño, garrapata

para sacar los libros, cabria, grúa,

Argel de bibliotecas, gran falúa

armada en corso, haciendo cala y cata.

Empapas un archivo en la bragueta,

un Simancas te cabe en el bolsillo,

te pones por corbata una maleta;

juegas del dos, del cinco por tresillo,

y al fin te beberás, como una sopa

llena de libros, África y Europa.

Gallardo

escribía versos y escritos satíricos que le valieron condenas. Por su afición

literaria fue un bibliófilo destacado, citado nada menos que por Menéndez

Pelayo, y publicó un Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y

curiosos, que según M. Albero, es uno de los

tesoros de la bibliografía nacional. Pero de bibliófilo pasó a

bibliocleptómano, y una de sus mayores hazañas fue robar libros en la

Biblioteca Nacional; los arrojaba por la ventana para que un ‘asistente’ los

recogiera, y a lo largo de su vida expolió toda clase de bibliotecas públicas y

particulares; tuvo, por otro lado hasta sus partidarios, como Unamuno

que le llamó ‘salvador’, dando a entender que gracias a sus sustracciones se

salvaron muchos libros que de otra forma hubieran desaparecido.

Gallardo

escribía versos y escritos satíricos que le valieron condenas. Por su afición

literaria fue un bibliófilo destacado, citado nada menos que por Menéndez

Pelayo, y publicó un Ensayo de una Biblioteca española de libros raros y

curiosos, que según M. Albero, es uno de los

tesoros de la bibliografía nacional. Pero de bibliófilo pasó a

bibliocleptómano, y una de sus mayores hazañas fue robar libros en la

Biblioteca Nacional; los arrojaba por la ventana para que un ‘asistente’ los

recogiera, y a lo largo de su vida expolió toda clase de bibliotecas públicas y

particulares; tuvo, por otro lado hasta sus partidarios, como Unamuno

que le llamó ‘salvador’, dando a entender que gracias a sus sustracciones se

salvaron muchos libros que de otra forma hubieran desaparecido.

Pero estos estas cifras de libros robados palidecen ante las 19 toneladas (sic) de libros y manuscritos valiosos, incluyendo incunables y códices indígenas, que robó Stephen Blumberg de 140 bibliotecas de universidades norteamericanas.

También en la literatura se mencionan a otros famosos ladrones de libros como la bibliotecaria de Filadelfia Susan Horn que en 1997 fue desalojada de su apartamento y sus compañeros hallaron 6.000 volúmenes que ella había sustraído del acervo que custodiaba.

Sin embargo cualquier caso de robo de libros es nada en comparación con la leyenda de fray Vicente, miembro del monasterio de San María de Poblet en Barcelona, que durante una supuesta quema de su convento en 1835 salvó volúmenes raros y puso una librería. Pero llegó a tal su locura libresca que llegó a asesinar a una docena de personas para recuperar los ejemplares que les había vendido o hacerse con un ejemplar del Furs de Valencia impreso en 1482 por Lambert Palmar, introductor de la imprenta en España. Más tarde Gustav Flaubert leyó la historia del librero asesino y estructuró un relato llamado Bibliomanía, primer texto publicado por el escritor francés.

La lista podría

ser más extensa y detallada pero remitimos a la bibliografía esencial y

terminamos aquí este modesto acercamiento al mundo de la patología del lector.

Bibliografía esencial

Albero, M. (2013). Enfermos del libro. Breviario personal de bibliopatías propias y ajenas. Sevilla. Universidad de Sevilla

Albero, M. (2017). Roba este libro. Introducción a la bibliocleptomanía. Madrid. Abada Editores

Baez, F. (2004). Historia universal de la destrucción de libros. De las tablillas sumarias a la guerra de Irak. Barcelona. Destino

Basbanes, N.A. (1995). A Gentle Madness: Bibliophiles, Bibliomanes, and the Eternal Passion for Books. Fine Books Press (Edición Kindle)

Bibliopatías (2016). Texturas, nº 30, 148 p.

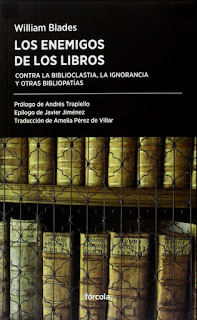

Blades, W. (2016). Los enemigos de los libros. Contra la biblioclastia, la intolerancia y otras bibliopatías. Madrid. Forcola

Blom, Phillip (2013). El coleccionista apasionado. Barcelona. Anagrama

Doval, G. (2004). El libro de los hechos insólitos. Madrid. Alianza Ed.

Eco, H. (2001). Desear, poseer y enloquecer. El malpensante, 31, 55-57.

Flor, F. R. de la (2004). Biblioclasmo. Una historia perversa de la literatura. Sevilla. Ed. Renacimiento

Gallud Jardiel, E. (2007). Voy a dar voces. En: http://humoradas.blogspot.com

Rodríguez, J. (2010). Bibliofrenia o la pasión irrefrenable por los libros. Santa Cruz de Tenerife. Ed. Melusina

2 comentarios:

Sorprende la cantidad y variedad de pasiones que es capaz de desatar este invento del ser humano. Si lo miramos bien, al tratarse de una creación doble (equivalentes a esos dos apartados que nos aparecen en las pólizas del seguro del hogar referidas a continente y contenido), estas, lleguen o no a adquirir la categoría de patologías, se multiplican.

Me pregunto si al trasladarlas al mundo virtual no se perderán algunas de ellas o si se ganarán otras. Uno puede sentir placer al ver y enseñar la biblioteca de su hogar, pero no atisbo nada parecido cuando contempla o muestra la carpeta de su ordenador con cientos o miles de títulos.

Gracias Antonio por tu erudito artículo. Sea en papel sea en digital el contenido es lo interesante. Y a todo nos acostumbraremos, como el leer .

Publicar un comentario